2016年3月28日,陕西榆林一名孕妇在扶着路边栏杆休息时,脖子被卡在防护栏空隙处,没多久当场死亡,整个过程不到20分钟。这起悲剧牵动着很多人的心,其中也包括上海健康医学院院前急救专业的一群学生。不过,除了惋惜,他们更多的是从一名未来的“院前急救医生”的角度进行思考和探讨,“如果是自己遇上这起事件,应该如何更专业地救助这名孕妇?”。

如今,作为未来的“急救医生”,他们经过学习和培训,已经做好“启航”前的各种准备工作。

大学生冷静救助心脏骤停跑友

事实上,就在这起意外发生的8天前,上海举行的“咕咪善跑杯”松江半程马拉松赛中也发生了一起意外事故,但结果却是截然不同。3月20日上午10:15左右,一名参加松江半程马拉松赛的36岁选手身体突发不适,倒地不起,心脏骤停。

正在骑行机动岗从事赛事保障工作的王承昕听到对讲机里传来的呼救声后,立即猛蹬着脚踏车,携带着AED(Automated External Defibrillator,自动体外除颤仪)在40秒内赶到了现场。他向记者回忆道,“当我确认选手已经无意识、无脉搏后,立即用自动除颤仪为他除颤,医生接着为他进行了约30秒胸外按压,这名选手随即恢复了心率和意识”。

之后,王承昕又与曹伊伊等志愿者一起撑开保温毯,为选手遮阳并等待急救车的到来。随后,他陪同患者一起前往上海第一人民医院松江分院进一步救治。医院表示,如果没有之前迅速得当的紧急救治,错过了心脏骤停抢救的“黄金四分钟”,即使抢救过来,也很可能因脑部缺氧成为“植物人”。

事迹传为美谈引来院长点赞

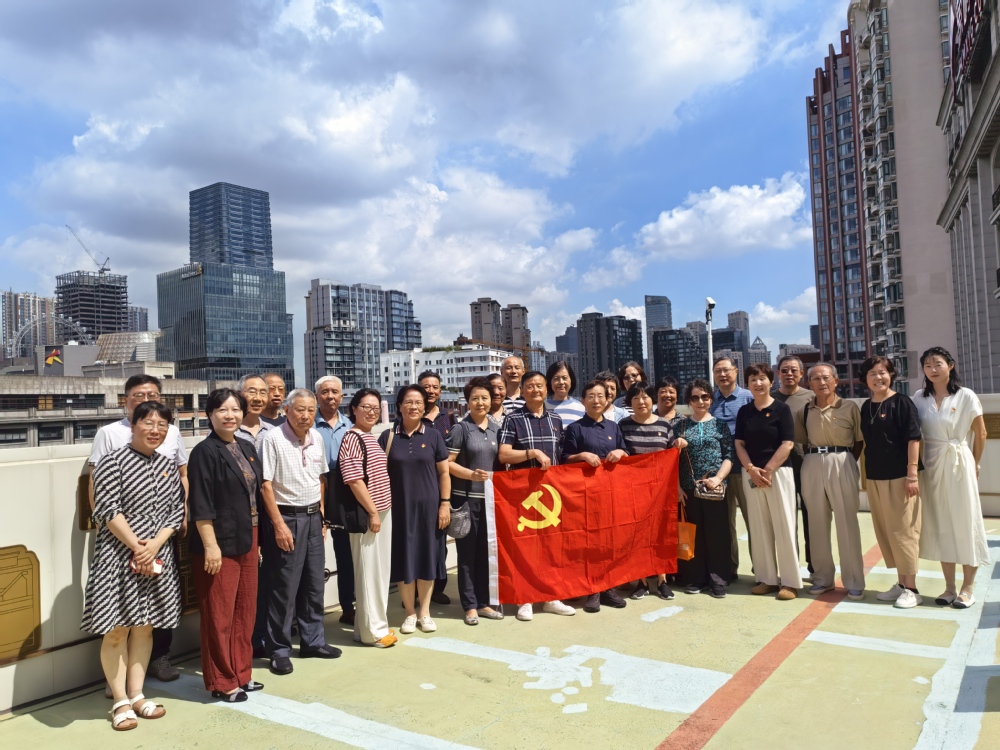

虽然功劳属于整个赛事保障团队,但王承昕在急救过程中冷静专业、有条不紊的表现,令人难以相信他仅仅是上海健康医学院院前急救专业一名普通的大一学生。据了解,上海健康医学院一共有六名同学参与了这场赛事的保障急救志愿者队伍。他们的事迹经过媒体报道在上海健康医学院师生的朋友圈里传开后,迅速传为美谈,黄钢院长无不自豪为他们点了个大大地“赞”。

入大学仅一年的他是如何做到的?王承昕告诉记者,“虽然我只是大一学生,但此前已经担任过2015上海国际马拉松、易跑雪景山地赛等五项赛事的急救志愿者,还是比较有经验的。”此外,他还利用课余时间考出的AHA急救执照(美国心脏协会)中的HS(拯救心脏)证书、红十字中级救护员证书等几张颇具“含金量”的证书也让他底气十足。

王承昕说,虽然这不是他第一次担任急救志愿者,但却是他头一次遇上心脏骤停这样的严重事故,也是他头一次感受到急救志愿工作的分量,以及一名医学生的使命。“当时我没有紧张,因为旁边有其他志愿者,我还携带着专业的AED仪器,只要按照之前无数次的训练那样做就好,而且看见跑友经过除颤后恢复心跳的那种成就感是无与伦比的”。

创办社团积极传授急救知识

早在高中时,王承昕就已经向往着这份神圣的职业,参加自主招生时填报的唯一志愿就是“院前急救”专业。去年发生的“外滩踩踏事件”中,上海健康医学院护理专业学生吴佳妮恰好在现场,迅速参与到了现场急救当中。这位学姐的事迹深深地触动了王承昕,据他了解,学校里部分其他专业的学生关于急救方面的知识还相当匮乏,他于是萌发了一个小小的愿望,“去年11月考完HS证书后,我在学校创办了一个名叫‘健康急救协会’的社团,希望有一天能够教会学校里的每一个人最基本的急救知识”。

一开始,社团的纳新不尽人意,只招收到基本来自本学院的30多名同学。经过一番努力,短短几个月已经发展到了120多人的规模,他甚至把班上一半的同学,还有大二的学长都拉了进来担任训练员。“社团每周要为社员进行3次培训,除了伤口包扎这些基本知识,心脏骤停的应急处理也是重要培训内容之一”。

王承昕说,“你可别小看这些简单的急救知识,只要运用得当,在紧急的时候就可以挽救生命。”他的想法与上海健康医学院院长黄钢的想法不谋而合。黄院长也向记者提起自己的一个设想,“是不是能够把学生按照专业等情况分成几个档次进行相关培训和训练?而最基本的急救技能,应该要求全校师生都要掌握”。

致力培养仁心妙术的国际化人才

据黄钢介绍,上海健康医学院倡导的是以学生成长为中心,实践与人文DNA双螺旋发展的应用型人才培养架构。“我们学校的孩子未来是要带着健康使命服务社会的,所以我一直向他们强调成人比成绩关键,思维与实践并重,仁心与妙术并行。未来,他们中的大多数可能去医疗一线及基层工作,有一颗爱心是做医生最重要也是最基本的要求。所以从进校门起,就要培养学生的人文素养,让他们乐于并善于与基层的患者打交道。”

王承昕等同学的表现令黄院长非常欣慰,“在他们身上,我看到了我们学校学生的品格,二话不说先冲上去干、去实践,但实践的背后其实是他们日复一日踏实地进行急救训练”。实际上,王承昕的成长背后,还与教师、与学校的培养密不可分。正是学校应用型、特色性、国际化的办学定位,使得王承昕和他的同学们能在专业学习的过程中接触到国际标准的急救知识,可以聆听来自行业专家讲授的院前急救课程,也促使他去考了国际认可的HS等证书。

虽然建校仅有10个月,但上海健康医学院已经在应用型、特色性、国际化的道路上走得挺远。去年夏天,学校一口气把临床医学系38位学生(含院前急救方向15人,学校卫生保健方向5人,乡村医生方向18人)送去了芝加哥州立大学政府急救中心,进行为期35天的院前急救培训。黄院长笑着介绍道,“这可不是什么轻松愉快的游学之旅,孩子们回来时需要考出四张国际认证的证书”。这个月,他又要前往澳大利亚谈社区医疗体系及全科医学人才培养的合作,以及健康大数据、健康技术与创新这两个硕士点的联合培养,接下来还计划在康复、护理、影像这三个专业与国外高校进行专科-本科及硕士的专业化贯通式应用型人才培养的合作。

让我们再回到近期受到广泛关注的“孕妇卡脖”事件,王承昕,这个誓将院前急救作为终身事业的男生,思考得其实比我们想象的更远。他告诉记者,此次孕妇死亡时间,除了提及得比较多的护栏标准外,更深远的问题其实是急救培训、观念、甚至法律上的障碍阻碍了人们正确施救。而他能做的,就是尽自己所能,让更多的人掌握基本急救技能。

今天夏天,上海健康医学院院前急救专业的首届66名毕业生就要毕业了,入校时,他们就已经通过订单培养的方式被相关医疗机构预定一空。未来,你听见呼啸而过的救护车上说不定就会出现他们的身影,让我们一起期待着这群肩负着健康使命的年轻人实现自己的梦想。

记者 程媛媛

原文地址: http://www.shedunews.com/zixun/shanghai/gaodeng/2016/04/05/2050371.html