“课程思政”就是把价值观培育和塑造,通过“基因式”融入所有课程,将思政教育贯穿于教育教学全过程,将教书育人的内涵落实在课堂教学主渠道、课程建设主战场,进一步突出育人价值,让立德树人“润物无声”。上海健康医学院自2017年实施课程思政教育教学改革以来,坚持立德树人,以深耕“责任田”为目标,深化“三圈三全十育人”,探索实践了健康版课程思政育人格局,基本实现了课程思政的“三个全覆盖”和“三个融入”,即覆盖所有学院、覆盖所有专业、覆盖所有课程,以及融入人才培养方案、融入教学大纲、融入教案,推动了学校立德树人新发展。

近日,上海健康医学院举办2020年“课程思政”说课程比赛,来自课程思政云工作坊及领航学院的12支参赛团队角逐决赛。参赛教师展示了如何围绕价值塑造、能力培养、知识传授三位一体的课程建设目标,在课程内容中寻找与社会主义核心价值观、专业伦理、学习伦理、家国情怀、国际视野、创新思维、工匠精神、人文情怀等相关德育元素的“触点”和“融点”。达到了以赛促课程思政的教、学,以赛促课程思政建设的质量提升的目标。

尤其今年疫情防控的大背景下,全校创新了课程思政的建设机制,在全国率先探索建立一批课程思政工作坊,并在云端实现资源共享。

以新机制统领建设方式

2020年,教育部出台《高等学校课程思政建设指导纲要》,将课程思政建设上升为国家整体战略部署。紧接着,上海市出台《关于深入推进上海高校课程思政建设的实施意见》,课程思政改革2.0升级版再出发。上海健康医学院紧随新形势下的课程思政改革步伐,探索实践课程思政的育人新格局。

作为全市首批20所领航学院之一,上海健康医学院的临床医学院构建了“学校-临床医学院-临床教学基地”的三全育人体系,建设课程思政改革领航学院,将临床医学专业培养计划中的从《医学导论》《微生物免疫学》到《消化系统》15门课程建设成为课程思政领航课程。

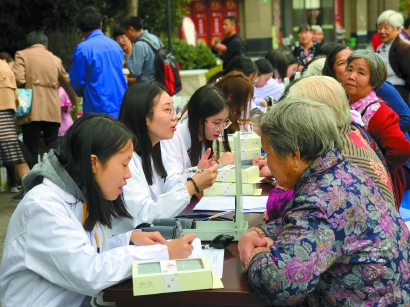

值得一提的是,他们以“叙事医学”探索人文精神和职业素养融合,构建起早期社区实践、预防医学实践、疾病诊疗实践三个阶段的“叙事医学”实践体系。在一、二年级时,临床医学专业学生就直接接触真实患者这样的实践教学过程,带教老师也在临床真实情景中言传身教。通过患者访谈和反思性叙事写作,让医学生体会患者内心疾苦,培养和提高医学人文叙事素养和医患共情能力、社会责任感及医学职业道德,理解“促进全民健康、一切以病人为中心”等医学理念。专业教学中,课程聚焦叙事医学基本理论、医患沟通技巧、医患共情及职业精神四大模块,并落实到11个知识点的教学。目前,《叙事医学-医患故事70例》已由人民卫生出版社出版。

2020年,上海健康医学院将“优化课程思政顶层设计”作为重点工作,列入年度党政工作要点。学校在全国率先探索建立一批课程思政云工作坊,以教育教学改革项目的形式,首批启动11个课程思政工作坊(“云思坊”)建设,实现所有专业学院的“全覆盖”。从临床医学院到护理与健康管理学院,思政元素融入专业课都有优势、有特色,成为其中一个个美丽缩影。

在人员构成上,“云思坊”由各教学单位具备丰富教学管理经验的院长或副院长担任坊主,成员由专业(或教研室)负责人、骨干教师(若干),思政专任教师、辅导员、行企业专家、学生党员、教学督导等组成。旨在发挥以马克思主义学院专任教师为纽带的“联络员制度”,提升各学院(部、中心)教师的“思政资源”的开发力。探索以思政课专任教师与专业课教师相结合、专业教师与行企业专家相结合、红色经典传承老革命与青年党员和积极分子相结合的“三结合”课程思政教学工作团队,精准滴灌,让课程思政扎根学院,润泽人才培养全过程,渗透教学过程全方位,促进各类课程与思政课同向同行、形成协同效应。

以新思路带动建设成果

上海健康医学院每一个“云思坊”建设中,都以1门示范课程,2门通识核心课程为引领,旨在打造课程思政“金课”。通过修订人才培养方案、课程教学大纲、教案、课件,确立价值塑造、能力培养、知识传授三位一体的课程目标。

在课程建设成果上打出了“组合拳”,形成了一批高质量的课程思政教学资源,汇集了一批课程思政“金课”的微课视频,撰写了一系列课程思政教学改革论文,将学校逐步形成的基层教学组织课程思政文化在云端在线同步开展,也将课程搬到云端实践,实现了建设成果的“云端共享”。

“医帆启航”云思坊让实验课深深浸润着“思政味”。以《酸碱平衡紊乱实验》为例,动物实验时,教学中首先让学生要善待动物,讲授并示范家兔的捉持方法,提高学生尊重关爱生命的意识,将动物实验的伦理学理念渗透,教师指导并引导学生实施麻醉前进行安抚,感恩奉献、尊重生命。

远远不止于这样的示范课,令人欣喜的是,从上海市课程思政领航学院的“叙事医学”,“尚德药缘”工作坊的案例集,“康复之光”和“医工仁心”工作坊组织学生编排的舞台剧和话剧,到“体医融合”工作坊指导学生发表课程思政教研论文,“健言志远”工作坊编写科普教材等,涌现出新颖的建设举措和建设成果,呈现出“百花齐放、百家争鸣”的建设景象,都具有典型意义,可复制、可推广。

以新标准提升建设效果

为强化课程思政效果评价和建立育人长效机制,提升和完善课程思政建设教学质量评价,全校在各级教学指导委员会、学科评议组基础上,探索制定了《上海健康医学院课程思政教育教学改革评价指标》,内容包含培养目标与培养方案、教师队伍、育人阵地以及相关管理4个一级指标和14个二级指标、30个具体达标观测点。

这一指标作为课程思政教育教学体系建设评估督查机制中的重要一环,成为指导和管理各二级学院(部)课程思政建设的行动纲领,也是保证课程思政建设质量和人才培养规格的基本教学文件,还是课程思政质量评估的主要参考。

从机制、思路到标准,优秀的案例固化了课程的成果。为了解决课程思政教学资源分散、且思政元素挖掘不够等弊端,提高思政课程教师的“专业”素养,同时提高专业教师的“思政”水平,学院“尚德药缘”工作坊开展了《药学专业课程思政案例集》(第一期)的编撰工作,将分散在老师手上的课程思政案例、视频资源、文献资料等按体例、格式汇集起来,然后再与团队中的思政课程老师共同挖掘每个案例背后的“思政课程”元素和“课程思政”元素。汇编成册后,供所有老师使用。

譬如,在“20世纪最伟大的科学家之一——屠呦呦教授的故事”案例中,撰写人在通读屠呦呦教授主编的专著基础上,撰写屠呦呦教授的成长故事,把专著中谈到的“在何种情况下她接受了抗疟药的研究任务”“她怎么发现有强抗疟作用的青蒿素的”“青蒿素的结构怎么确定的”等细节用简洁的语言表达出来,使“公众视野中”的屠呦呦教授形象变得更加丰满。在“成长故事”之后,还进一步撰写了“在思政课程中的应用”“在课程思政教育中的应用”“推荐教师使用的教学资源”等内容,进一步规范了这个好故事的思政教学内容。

目前,学校正研究出台《关于深入推进课程思政建设的实施意见》,旨在使学校课程思政建设工作从点上突破转向面上推进、系统集成,形成工作体系,以有效支撑学校“三圈三全十育人”大思政体系工作。

原文地址:https://web.shobserver.com/journal/article/share?id=303096