作者:易蓉

】

图说:上海健康医学院学子在市疾控参与流调工作 来源/采访对象供图(下同)

他们都知道,拨号音每一次响起,都将率先面对质疑;他们也发现,当每一通电话被接听,就接入了某一个人真实的生活……拨号、等待,被挂断、再回拨,不断循环,不断重复,他们都知道手中的这根电话线有多重要。

2月底至今,38位上海健康医学院的学生组成两支志愿者服务队加入了上海市疾控中心和浦东新区疾控中心的流调队伍,这群年轻的学生开启了一段特殊的“实战实习”。三千多个小时的志愿服务令他们比以往任何时候,更真切地体会到了“健康”这份事业,承载着多么重的责任。

“他的信任和理解点亮了那个夜晚”

究竟是“密切接触者”还是“高风险筛查人员”,风险等级还在等待跨省核实,可是流调对象已经登上列车,怎么办?2020级生物医学工程的沈思维在市疾控协助核查时遇到了一桩棘手事,她说服这位先生下了火车,却无法给出明确信息,毕竟明确了风险等级才能确定管控方式,而落实还要多方协同、调配。等了又等仍然没有等来后续安排,回拨电话响起了,“他该发火了吧?”理解、无奈,甚至有些内疚,小沈已经做好挨骂的准备。“没关系,我可以等。”意外的回答瞬间感动了沈思维,“在那样不知所归的处境,他的信任和理解,对于我来说是很沉重的,也是分外珍贵的”。

相似的故事每天都在发生,沈思维在防疫一线的视角观察,发现个人需求与全局安排常常出现矛盾,不同立场的人都有视线所不能及之处,而这些“视线盲区”更需要疫情防控人员科学、严格、及时落实工作,并且用包容和引导为“人”与“防控措施”探求平衡。“这场战疫中,信任、理解和配合是最大的力量。就像那位先生,他点燃了一束微光,照亮了那个晚上。”小沈说。

令人感慨的是,学生们的“流调日记”里记录着很多故事,可这些故事里并没有多少辛苦和委屈,不约而同满是“担心”——“不知道那对等待转运的老夫妇吃上饭了吗?”“那位得知自己是密接的姐姐哭得很伤心,我们的核实能帮到她吗?”“有间工厂出现确诊,电话打过去正在开工,突如其来的疫情会打破多少人的生活?”流调对象无意中透露的各种处境,为这群年轻的大学生勾勒出“远没有想象中那样简单的生活”,也令电话那端连接的一个个陌生人,变得无比鲜活。

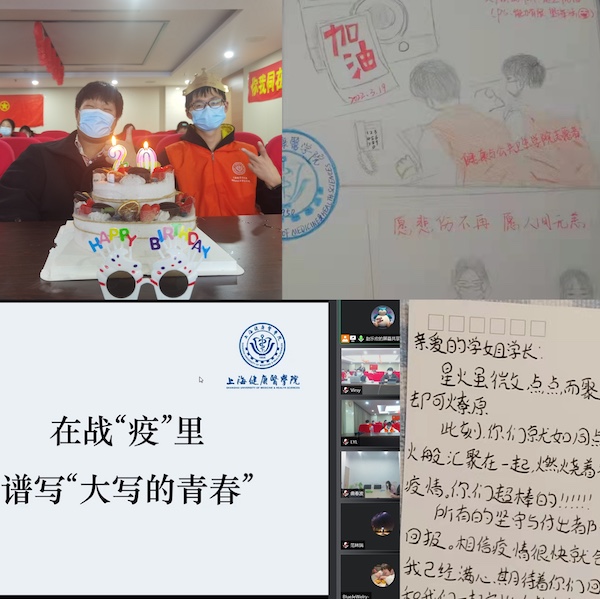

图说:“寿星”学长分享经历,学弟学妹送上祝福

20岁的生日在疾控过

而在浦东疾控中心,来自公共卫生学院的29人队伍也在奋战,每天工作超过10个小时,完成电话流调共计超2500人次,接转外区密接与次密接共计5800次,二次密接审核共计1650次,密接与次密接派单共计7300次。为了不遗漏任何信息,他们有的制作流调问询流程图;有的笑称自己已能画出大半个浦东地图;有的通过一个密接,排查出了27个次密接人员……嗓子哑了喝口水继续,口腔溃疡也坚决不离开岗位,面对质疑、压力甚至还有更极端的负面情绪,他们始终坚守。

前几天,志愿者队里,2020级公共事业管理专业的熊自强和沈允普迎来了自己的生日。带队老师公共卫生学院团总支书记赵乐宏策划了一次特殊的生日会——大一的学弟学妹在云端为大二的“寿星”学长们唱起了生日歌。这其实也是一场特殊的跨年级思政课,在浦东疾控闭环中的志愿者们分享了这几天的经历和感受。“带教老师每天只能睡四五个小时,深夜两三点工作群里还有人对话,食堂里大家都是站着扒几口饭就走,还有几位怀孕的准妈妈连日坚持在岗位上……”没有述说自己辛苦,“寿星”沈允普分享的全是疾控人的“拼”。

20岁的生日在疾控过,对熊自强来说也格外有意义。两年前新冠肺炎疫情暴发时,高三的他立下了“从事公共卫生事业”的志向,这次学校发出疾控志愿者征集令,他毫不犹豫报了名,如愿投入了抗疫一线。那天的生日会在傍晚举行,吹了蜡烛,吃了蛋糕,寿星们又回到岗位上去了。

原文地址:https://wap.xinmin.cn/content/32133429.html

实习编辑:黄煜茹